現代文の解き方が分からず悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

確かに現代文は暗記要素が少ない分どのように対策したら良いか分かりにくいですよね。

今回は京都大学の2次試験の現代文で6割を記録した私が、実際に受験生時代に意識していた解き方を解説していきます。

この記事を読むことで現代文を解く際に注意すべきポイントが分かるので、ぜひ最後まで読んでいってください。

記述式も選択式も解き方は同じ

前提として、この記事を読む上で意識してもらいたいのは、「記述式でも選択式でも解き方は変わらない」ということです。

一般的に選択式の問題を解くときは消去法で解く人が多いと思います。確かに、場合によっては消去法で解く方が良いこともありますが、難易度が高くなるにつれて消去法では対処できなくなってきます。

選択式であったとしても、記述式のようにまず自分の解答を作ります。そして、その答えと要素が最も被っている選択肢を選びましょう。こうやって解くことで難易度に関わらず対処できます。

また、国語が2次試験で出題される大学を受ける人は、この解き方で2次試験の練習にもなります。

私自身、選択式の共通テストと記述式の2次試験を両方受験しましたが、解き方は変えませんでした。それが功を奏し、2次試験では6割得点を記録できました。

このような理由から、私は選択式であっても記述式のような答案を用意することを推奨します。

評論の解き方

ここからは評論の解き方を解説していきます。

実際に私が評論を解くときに行っていた順番で紹介していくので、手順にも注目してみてくださいね。

文章全体を読む

まずは文章全体を読みます。問題から先に読むという人もいますが、文章を先に読んでほしいのは評論を解く上で意識してほしい2つのポイントがあるからです。

1つ目は「筆者の主張の方向性を掴む」ことです。

解答を作る際に重要なのは筆者の主張を再現することです。一般論や学生の意見を書いても点数はもらえません。なので、文章を読む段階で筆者の主張がどういうものなのかを意識しておきましょう。

2つ目は「具体と抽象を意識する」ことです。

言葉は聞いたことがあるけど、実際どういうことを意識すれば良いのか分からないという人が多いと思います。私が具体と抽象をそれぞれどう解釈していたかを解説していきます。

- 「抽象」:筆者の言いたいこと

- 「具体」:筆者の言いたいことをサポートする内容

まず「抽象」は一言で言うと「筆者の言いたいこと」と解釈していました。

その言いたいことが具体的か抽象的かは関係ありません。多くの場合は抽象的であることが多いですが、具体的であってもそれが筆者の言いたいことであれば「抽象」だと私は考えていました。

「具体」は一言で言うと「筆者の言いたいことをサポートする内容」と解釈していました。

例えば、具体例は筆者の言いたいことに説得力を持たせるもの、比喩は筆者の言いたいことを読み手に分かりやすく伝えるものとして、「具体」だと認識していました。

「筆者の主張の方向性を掴む」そして「具体と抽象を意識する」ことで、解答をどういった方向で作っていけばいいかが決まります。

なぜなら、現代文の試験は文章に書いてある筆者の言いたいことをどれだけ正確に読み取れたかどうかの試験だからです。

例えば、次のような文章が問題文として出題されたとします。

「教育の場は生徒が積極的に参加できるようにすべきだろう。例えば、各生徒が授業中に最低1回ずつは発言できる状況などが望ましい。」

この文章の場合、「教育の場は生徒が積極的に参加できるようにすべき」という内容が筆者の最も言いたいこと、すなわち「抽象」であり、「各生徒が授業中に最低1回ずつは発言できる状況など」という内容が筆者の言いたいことを分かりやすく読み手に伝える内容、すなわち「具体」です。

出題者は受験生が筆者の言いたいことを読み取れているかを測るために筆者の主張が答えの根幹になる問題、つまり「抽象」が答えになる問題を出題してきます。ですので、字数や解答欄の制限がある中で受験生はできるだけ「抽象」の内容を抜き出して解答欄に書く必要があります。

設問を確認する

次に設問を確認します。ここで具体的に確認すべきことは2つあります。

1つ目は「答えを一言で言うと何なのか」です。

例えば、「~はなぜか」という問題であれば答えは「理由」です。また「傍線部はどういうことか」であれば、「傍線部の言い換え」が答えになります。

ここで答えの方向性を意識しておくことが非常に重要になってきます。中には解答を作っている途中で傍線部の言い換えを書いていたはずが、理由を書いてしまう受験生もいるので何を答えるべきかは強く意識しましょう。

2つ目は「文末表現」です。

1つ目の内容と被る部分もありますが、文末表現を意識するのは重要です。

どれだけ良い解答を書いていても文末が違えば減点になりますし、最悪の場合は文末が違うだけでその問題が0点になる可能性もあります。

先ほどの例で言うと「~はなぜか」という問題であれば「~から、~ため」 「傍線部はどういうことか」であれば「~ということ」が適切な文末表現になります。

これら2点を意識して設問を確認しましょう。

解答を作成する

最後に解答の作成です。これまでの意識すべきポイントを総合して解答を作成していくのですが、ここで新たに意識してほしいポイントがあります。

それは「論理の飛躍に気を付けること」です。

例えば「地質には土地ごとに違いがあるのでその違いを分析すれば土地ごとの特徴が分かる」という内容を解答に書きたいとします。

このとき、「地質に土地ごとの違いがあるため、土地ごとの特徴が分かる」と答案に書けば満点はもらえません。なぜなら「違いを分析して」という内容が含まれていないからです。内容の流れとしては「地質に土地ごとの違いがある→その違いを分析する→特徴が分かる」という流れなので、違いを分析するという流れを飛ばしては減点されてしまいます。

日常生活で省略して話してしまいそうな内容も、解答を作成するときには本当に省略しても良いのか考えるようにしましょう。

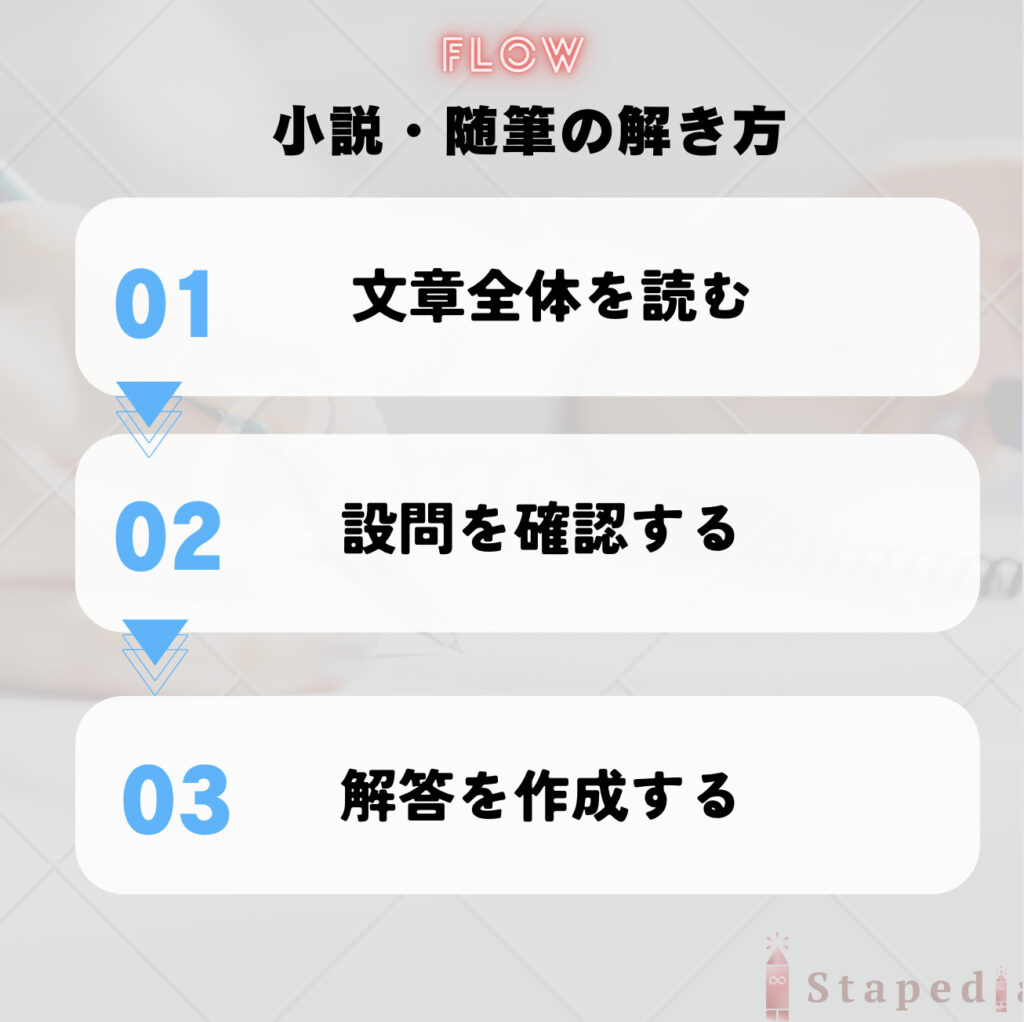

小説・随筆の解き方

ここからは小説・随筆の解き方を解説していきます。基本的な流れは評論の解き方と変わりませんが、意識するポイントが少し違います。評論との違いに注目してみてください。

文章全体を読む

まずは文章全体を読みます。ステップとしては評論と同じですが2つの意識すべきポイントが違います。

1つ目は「出来事→心情の変化→行動」の流れを意識することです。

小説・随筆ではこの流れが基本になってきます。そのため、問題も出来事・心情変化・行動に関する問題が非常に多く出題されます。ですので、文章を読む段階でこの流れを押さえておけば問題を解きやすくなるでしょう。

2つ目は「主語が誰なのか」を意識することです。

日本語の文章では主語が飛ばされることが多々ありますが、1つ目の流れを意識するうえで主語が誰なのかは非常に重要です。

文章を読む際は誰の行動で、誰の心情変化が起こって、誰が行動したのかを押さえましょう。

設問を確認する

ここでも主語が誰なのかは意識したいです。問いで誰について問われているのかによって答えは全く変わってきます。

特に傍線部について聞かれている問題で主語が明記されていない場合は注意が必要です。

また、文章を読むときに意識した「出来事→心情の変化→行動」の流れのうち、どこについて問われているのかを考えましょう。

例えば、「○○は走り出したとあるがなぜか。」という問いであれば、○○の行動の理由を問われているため「出来事→○○の心情の変化」の流れを答えるのではないかと推察出来ます。

解答を作成する

小説・随筆で気を付けなければならないのは「私」という言葉の扱いです。

解答者自身の「私」と筆者の「私」と主人公の「私」は区別されなければなりません。基本的には文章中の書き方に準ずれば問題ありません。もし文章中に「私」と書かれていたらカギカッコも含めて答案に書くようにしましょう。

現代文を解く上で注意したいこと

解答の基本的な内容は文章に書かれている

現代文の解答すべき内容のほとんどは文章中に書かれています。なぜなら、先述したように、現代文の試験は文章に書いてあることをどれだけ正確に読み取れたかどうかの試験だからです。

ですので、文章中で筆者がどういうことを言っているのかを丁寧に書き起こしていけば合格点は簡単に超えられます。

ただし、表現を言い換えることが必要な場合があります。例えば、文中の口語的な表現は正直にそのまま写すのではなく、文語的な表現に直してから解答しましょう。