今回は受験生が陥りがちな失敗についてシチュエーションごとに紹介していきます。

受験を経験している人であれば「自分も同じ状況に陥っていたな」とか「周りにこういう人いたな」など、共感できるものがあると思います。

まだ受験を経験したことがない人でも「こんな失敗があるんだ」と、自分が同じ失敗をしないように役立てられるでしょう。

笑えるような受験での失敗あるあるを通じて、受験のために必要な心構えを学ぶことができるので、最後までぜひご覧ください。

【勉強編】受験生の失敗あるある

まず受験勉強におけるあるあるを3つ紹介します。

質ばっかり求めて勉強しない口だけ受験生になってしまう

この失敗は実際に私も陥ってしまった経験があります。高校3年生の春頃、「効率のいい勉強法」や「単語を覚えるのに最適なアプリ」を求めてあらゆる勉強法を調べたり、大量のアプリをインストールしたりしていました。しかし、その中に最後まで使った勉強法やアプリはありませんでした。

「質が高い勉強が重要だ!」という受験生ほど、そもそも全然勉強しません。量が足りない口だけの受験生になってしまいます。

勉強法によって効率が10倍20倍に跳ね上がるわけではありません。より良い勉強法があるのではないかと探し続ける時間を英単語の1つでも覚える時間に割いた方が効率的でしょう。

予備校・参考書オタクになってしまう

これもよく受験生が陥ってしまう失敗ですね。

私の周りにも予備校オタク・参考書オタクが、めちゃくちゃいたんですが、みんな共通して全然成績が上がっていませんでしたね笑。好きな参考書の話ばかりしていて、綺麗なままの参考書を大量に持っていました。

受験期になると、「○○先生の授業がわかりやすい」とか「あの参考書がいい」といったような話が頻繁に出てきます。

たしかに、良い授業や教材を共有し合うこと自体はすごく良いことなんですが、そこにハマってしまい肝心の勉強時間を確保できないのは本末転倒ですよね。

予備校の授業や参考書ばかり気にして自習する暇がないぐらい授業をとったり読み切れない量の参考書を買ったりするのはあまりオススメできません。

予備校オタク・参考書オタクという言葉を聞いてドキッとした人は、とにかく手を動かして勉強しましょう!

実際に自分の手で問題を解いてみてできなかったことを復習するというのが重要です。

自習室には来たものの結局友達とおしゃべりをしてしまう

受験期において友達と話すのは最大の息抜きと言えるかもしれません。私も勉強道具をおいて友達と雑談しに出かける瞬間の楽しさは今でも記憶に残っています。

自習室に来た時点ですでに何かをやり遂げたような気持ちになってそんなに勉強せずとも友達と喋りに行ってしまうのは良くある失敗です。他校の受験生が自習室でお喋りしていてうるさいっていうのもあるあるですよね笑。

すぐに友達と喋りに行ってしまう原因として何の目的意識も持たずに自習室に来ているということが考えられます。自習室で勉強するときは、その日の勉強のノルマを決めるのをオススメします。予めノルマを決めておくことで、計画通りに勉強できますし、ずっと勉強せずに友達と話し続けちゃう、というようなことは減らせるでしょう。

「自分一人では計画を上手く立てられない」「ノルマを決めても達成できない」という方には受験コンサルの利用がおすすめです。

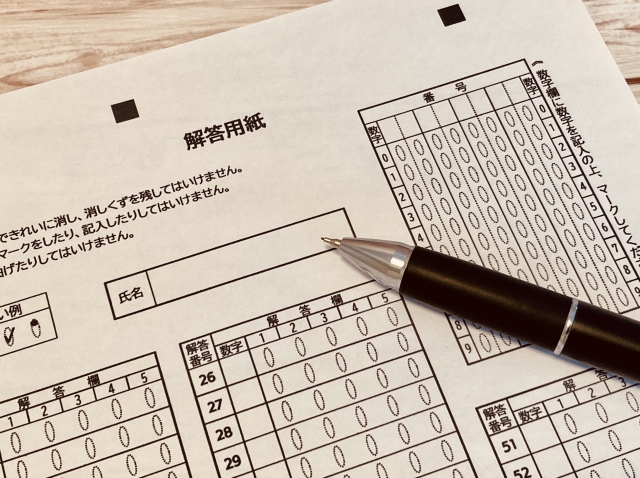

【模試編】受験生の失敗あるある

次は、受験生の模試に関するあるあるをご紹介します。

友達と答え合わせして不安になる

友達と答え合わせするのは、模試が終わった直後の恒例行事ですよね。トイレに行くと全ての問題の答えが分かるんじゃないかってレベルで答えが飛び交っていました笑。

答え合わせをする人の心情として、模試を受けた直後に自分の答えが合っているかを確認したくなったり、難しい問題の解法を閃いて友達に自慢したくなったりする気持ちは分かります。

友達と答えが違って、自分のミスに気がつき次の試験ではソワソワしながら受験するの、本当によくありますよね。

そのミスが大きいミスだった時は、本当に頭が真っ白になって、全然頭が働かなくなります笑。

なので、模試の休み時間はなるべく人の話を聞かない方がいいでしょう。めっちゃ極端な例ですが、私は絶対に聞きたくなかったので、イヤホンをつけて爆音で音楽を聴いていました。友達同士の自己採点を強制的にシャットダウンできるのでオススメです。

周りの受験生が賢そうに見える

模試の会場では自分の知り合いではない受験生が数多くいますよね。そんな他の受験生が根拠もなく賢く見えてしまうことはありませんか?

「メガネかけてて静かに参考書を読んでいる人」

「明るくてスポーツも勉強も何でもこなせそうな人」

私も隣の人の使っているシャーペンをみて「隣のやつ、賢そうだな…」と受験生当時はなぜか緊張していました笑。

あとから考えてみて分かったのですが、本番でのレベルを考えると模試を受けている時点での実力差はほとんどありません。あったとしても本番までに余裕で埋めることができます。

なので、私は緊張をほぐすために、「周りの受験生は全員アホだ」と思うようにしました。アホだと思い絶対勝てると思い込めば、緊張がほぐれて自分の実力を出し切ることができます。

模試の時点での実力差なんて気にすることではありません。自分のベストを出すことだけを意識しましょう。

結果だけ気にして復習しない

私もこの失敗を高3の夏頃までやり続けていました。模試への興味は結果が返却されて一喜一憂している瞬間がピークで次の日からは模試に見向きもしなくなっていました。

実際に私のような失敗をしている受験生は数多くいると思います。さらに言えば結果だけ気にして復習していないことを間違いだと感じてすらいない受験生も大勢いるのではないかと思っています。

模試を受ける最も大きな意味は「自分の苦手を把握する」ことです。もちろん、模試を受ける意味の1つに現状での自分と他の受験生の立ち位置を知るということはありますし、結果を見るだけでは全く意味がないとは言えないと思います。ですが、一番知りたいのは解けた気になっている分野が実戦形式で本当に解けるのかという点です。極端なことを言ってしまえば模試で1位を取って復習しないぐらいなら、最下位でもしっかり復習する方が合格に近づいていると言えるでしょう。

模試によっては単元ごとの得手不得手をグラフで示してくれるものもあるので、そうした資料なども活用しながら、苦手を把握して潰すことを意識しましょう。

【日常生活編】受験生の失敗あるある

次は日常生活の失敗あるあるを2つご紹介します!

今日は勉強しなくていいかと一日さぼってしまって罪悪感に浸る

受験のために毎日勉強するのはとても辛いですよね。そんな中で一日何も勉強せずにさぼってしまって、結局罪悪感によって心から休めず、次の日も罪悪感を引きずってしまうみたいな経験があるのではないでしょうか。

結論から言うと、一日勉強しない日があること自体は決して悪いことではありません。

ですが、休む時とそうでない時はメリハリをつけましょう。その日は勉強せず休むのなら全力で休み、次の日からは全力で勉強する。そういった意識を持つことができるのであれば一日休むことは悪いことではありません。

あまり根を詰めすぎず、適度に息抜きをしながら受験生活を乗り切りましょう。

勉強量や模試の結果を友達と比較して落ち込んで勉強に手がつかなくなる

勉強していく中で他の人がどれだけ勉強しているのかはどうしても気になってしまいますよね。友達と「昨日何勉強した?」や「何時間勉強した?」といった話は私も毎日のようにしていました。

そしてよくその答えを聞いて落ち込んでいました。自分なりに頑張ったつもりでも周りは自分以上に努力していることに焦りを覚えていました。落ち込んだり焦ったりするのは当然のことなので問題ありません。大事なのはそこからどう行動するのかです。

その焦りをただ焦って落ち込んだり集中できなくなるのではなく、焦りを糧にして勉強に打ち込むようにしましょう。焦りを感じているのはあなただけでなく受験生全員です。その中でどれだけ勉強に打ち込めるかが勝負の鍵を握っています。

焦りや不安をなんとかしたい方にはこちらの記事も参考になるかと思います。あわせてご覧ください。

【京大生直伝】受験が不安で勉強できない理由と対処法を徹底解説!

【受験当日編】受験生の失敗あるある

最後は、受験当日のあるあるを3つご紹介します。

ゲン担ぎのために重いものを食べて調子悪くなる

受験に「勝つ」ために「かつ丼」を食べたり、試験を「(オクト)パス」するために「たこ焼き」を食べたりする人もいると思います。ですが、これらは揚げ物なので消化のことを考えると良い食べ物とは言えません。

私の友人に模試は常にA判定をとる非常に賢い友人がいたのですが、ある模試で昼休みに脂っこいジャンクフードを食べた結果、昼以降に気分が悪くなってしまい、判定がCにまで落ちてしまった友人がいました。

この友人は模試だったからまだ良かったものの、もしも本番だったらと考えると恐ろしいですよね。ゲン担ぎも大事ですが、受験当日は自分の100%のパフォーマンスを出すことを最優先に考えましょう。そのためにどういう食事を取るべきかも意識し、あえて調子が悪くなるかもしれないようなご飯を食べるのは避けましょう。

私のおススメはうどんです。うどんは消化に良く、受験期に冷えた体を温めてくれます。私は1日目の夜にきつねうどんを食べ、そのおかげで体調を崩したり気分が悪くなることなく受験本番を過ごすことができました。ぜひ参考にしてみてください。

受験していた教室が分からなくなって焦る

大学受験は受験者数の都合上、全受験生が一つの教室で受験することはありません。また、受ける学部が同じでも、受験番号ごとに教室が違うことも往々にしてあります。

そんな中で例えば、休憩時間中にトイレに行った帰りに自分が受験していた教室が分からなくなってしまうことがあります。私も実際に一瞬教室が分からなくなってしまい、焦ったことがありました。

本番での焦りは試験結果にも影響を及ぼすかもしれません。ですので事前に防げる焦りは釣潰しておきましょう。一番理想的な対策は、受験している教室とキャンパスの出入口、そしてトイレの位置関係を試験前に把握しておくことです。

もし、事前に把握できなかった場合や忘れてしまった場合は、受験番号だけは覚えておくようにしましょう。受験番号を試験官や職員の方々に伝えれば、受験会場を教えてもらえるはずです。

100%のパフォーマンスを発揮するための準備として、受験番号や受験会場の位置関係の把握はやっておきましょう。

できなかった科目をずっと気にする

受験当日、試験科目が終わったときに(この科目はできなかったな…)と思うことがあるかもしれません。私も1日目の1教科目である国語が終わった瞬間、これは落ちたかもしれないと思いました。

模試編でも書きましたが、大事なことは切り替えて次の科目で点数を取りに行くことです。

試験時間が終わってからその科目のことを考えたところで点数が上がるわけではありません。その科目で落とした点数を回収することを第一に考えましょう。

私は国語が終わった後、国語について考えるのをやめ、数学に全力を注ぐことを決意しました。その結果、数学で過去最高点を取ることができ、合格できました。

この観点からも、模試は手ごたえのなかった科目の事を忘れて次の科目に集中する練習の場になるので、このことは模試の段階から意識しておきましょう。(手ごたえがなかった場合は模試が終わってからしっかり復習しましょう。)

まとめ

ここまで受験のあるあるを書いてきました。あるあるを通して学んでほしい、受験期に意識すべき点は以下の点です。

- 目的を持って勉強する

- 休むときと勉強するときのメリハリをつける

- 試験時間が終わった科目のことを引きずらない

この記事を読んでくださった方の中にも、現在進行形で陥ってしまっている失敗があったかもしれません。しかし、この失敗は受験に合格した人も経験してきた失敗なので、今の段階で修正していければ何の問題もありません。

この記事で学んだことを活かして、合格目指して頑張ってください!